荧光观察时,背景不暗是怎么回事?

在实验室里,屏幕中显示的荧光显微镜下的样本本应像星空般璀璨——目标信号明亮清晰,背景漆黑如夜。

但实际操作中,许多科研者却常遇到“背景发灰”“杂光干扰”的尴尬场景:

荧光信号像蒙了一层薄雾

对比度下降

甚至出现“假阳性”干扰

这背后的“元凶”是谁?

可能是样本制备的疏漏、设备调试的偏差,或是环境干扰的“隐形推手”。

今天,我们从专业视角拆解荧光背景杂光的成因,并给出实用解决方案,助你找回纯净的荧光视野。

原因剖析:四大维度锁定背景杂光来源

1. 样本自身的“不配合”

荧光背景的“噪音”常源于样本本身。自发荧光是首要问题:某些固定剂(如多聚甲醛)、封片剂(甘油)或载玻片(含硅酸盐)在激发光照射下会释放非特异性荧光信号;荧光探针浓度过高可能导致自淬灭(Self-quenching),或与非靶标分子结合,形成弥散性背景,例如,DAPI过度染色时,细胞质常出现泛蓝干扰。

2. 环境干扰的“无孔不入”

外部环境是杂散光的“隐形通道”。

环境光泄漏(如室内照明或设备外壳密封不良)会直接污染成像光路,尤其在高灵敏度相机长曝光时更明显。此外,温度波动可能导致光学元件热胀冷缩,改变光路准直性,诱发杂散反射。

3. 设备性能的“先天局限”

荧光显微镜的硬件配置直接影响信噪比。

滤光片组匹配不足是常见问题:若激发滤光片与发射滤光片的波段重叠(如带宽过宽或截止深度不足),激发光会直接“泄漏”至探测器。此外,物镜数值孔径(NA)过高虽提升分辨率,但也可能收集更多离轴杂散光(如瑞利散射)。

4. 技术参数的“操作陷阱”

即使设备完好,参数设置不当也会引入背景噪声。激发光强度过高会加剧样本光漂白和自发荧光;曝光时间过长则放大相机暗电流(Dark Current)和读出噪声(Read Noise)。

解决方案:高效降噪,让背景回归“纯粹暗场”

l样本优化:改用低自发荧光试剂,控制探针浓度,染色后避光保存,优化样本处理流程(如改用低自发荧光的石英载玻片、控制染料浓度)可显著降低此类干扰。

l环境控制:建议在暗室环境中操作,并定期校准显微镜光路,以屏蔽外部干扰,定期清洁物镜和滤光片,避免灰尘散射。

l设备升级:选择合适波段的荧光模块与光源,显微镜升级高分辨率显微系统,针对性抑制杂光。

明美4色LED光源MG-120

明美正置数显荧光模块

l参数调整:软件端参数调试,使用黑平衡,降低暗部,平衡明度与曝光,使得影像能够呈现最佳效果。

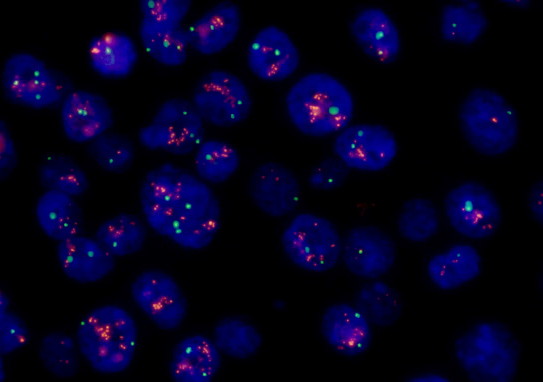

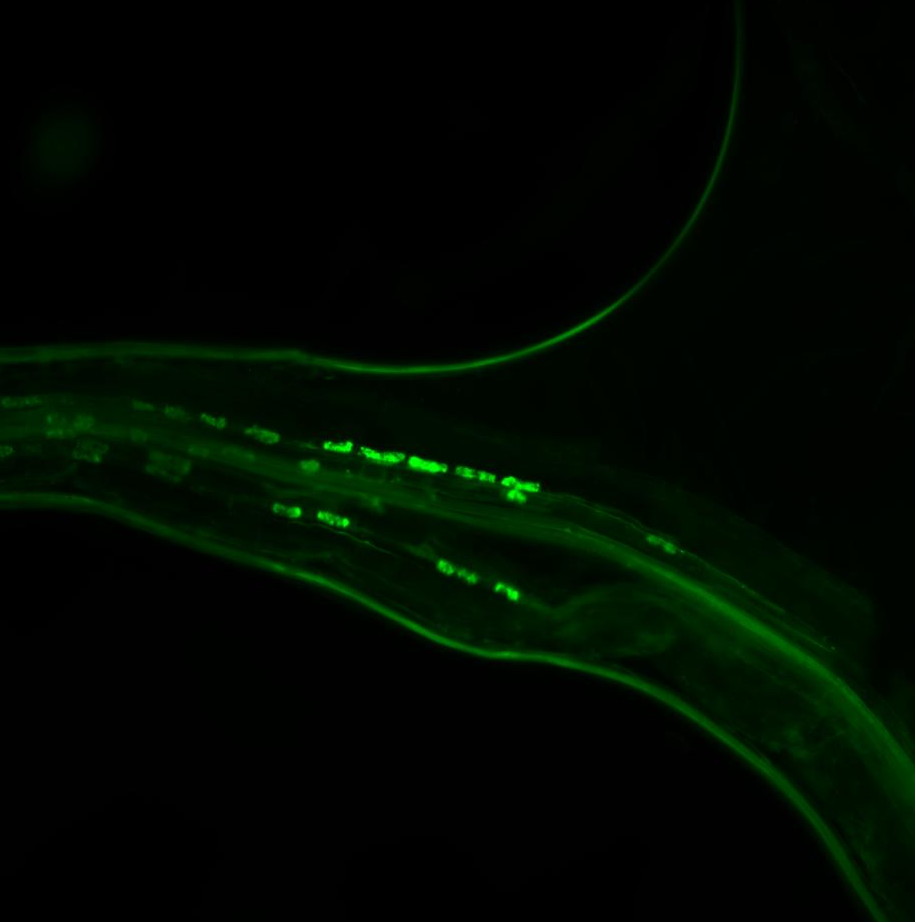

经过硬件保证和软件调试,最终能够在终端呈现出一幅精美的荧光样本图像了。

样本为小肠组织切片,由明美MF43-N搭配MSX11拍摄

样本为根茎真菌侵袭,由明美MF43-N搭配MSX11拍摄

推荐设备:明美正置荧光显微镜MF43-N

- 精准滤光:搭载进口窄带滤光片组,激发/发射光隔离度>99.9%,杜绝光谱交叉。

- 智能降噪:搭配Mshot智能识图软件算法,一键优化弱信号成像。

- 稳定光路:全密封防震设计,兼容油镜/水镜,适配高NA物镜,杂散光系数<5%。

荧光成像的“纯净度”是科学与艺术的结合——从样本制备到设备调试,每一个细节都关乎最终结果的可靠性。选择专业设备,优化实验流程,让每一束荧光信号都精准“发言”。